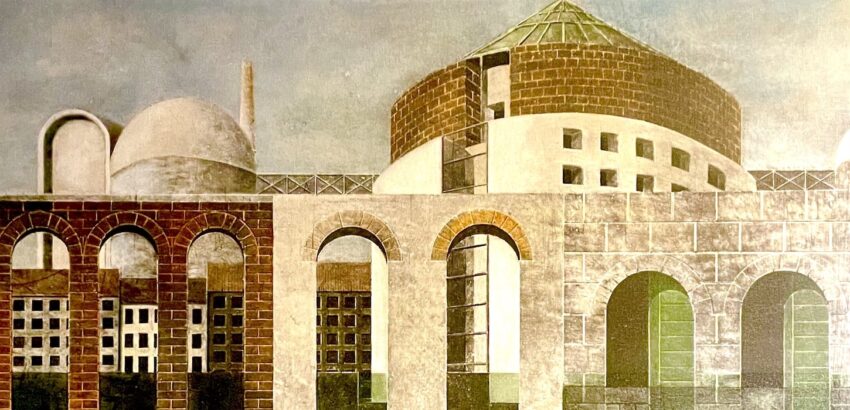

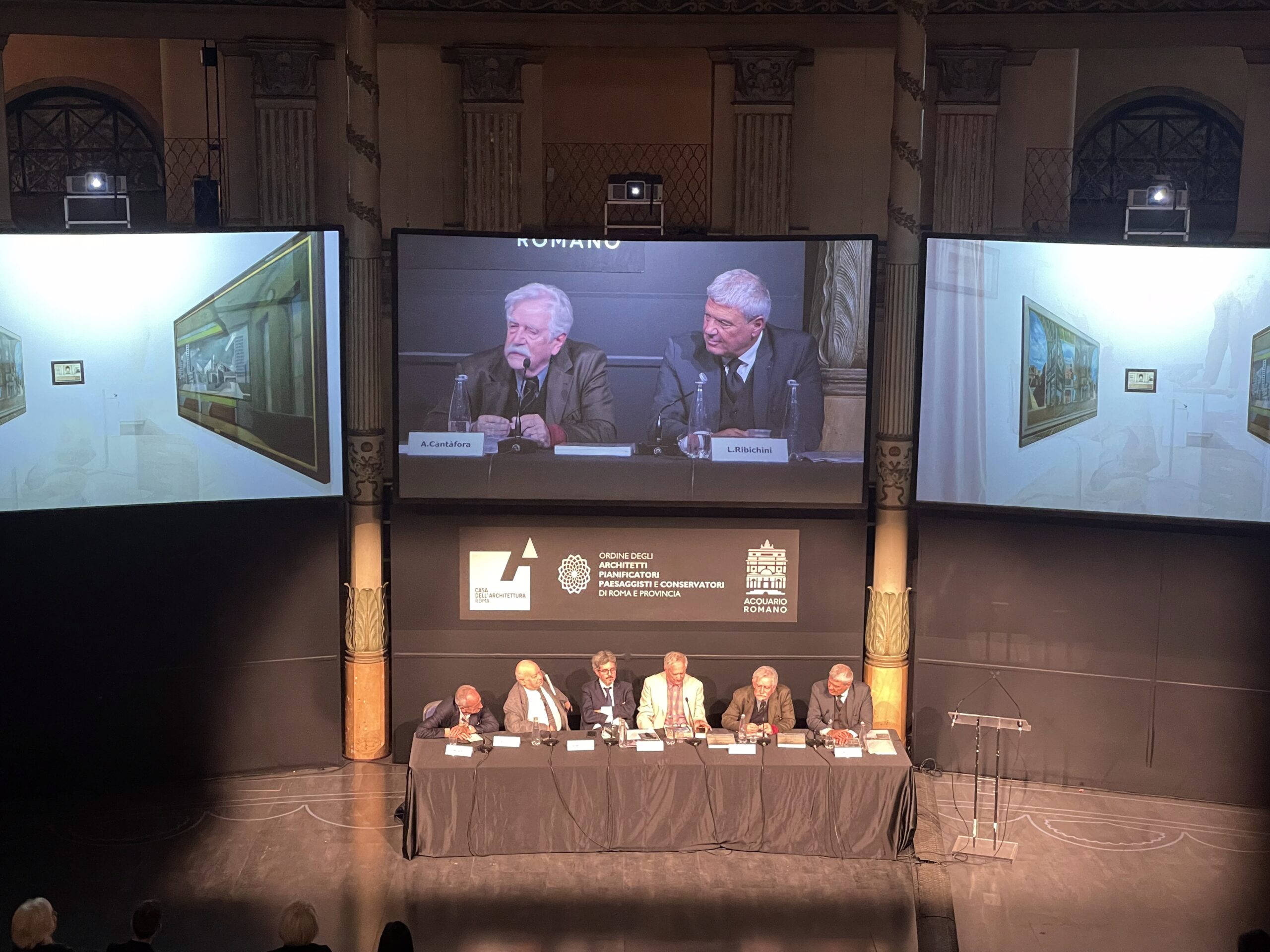

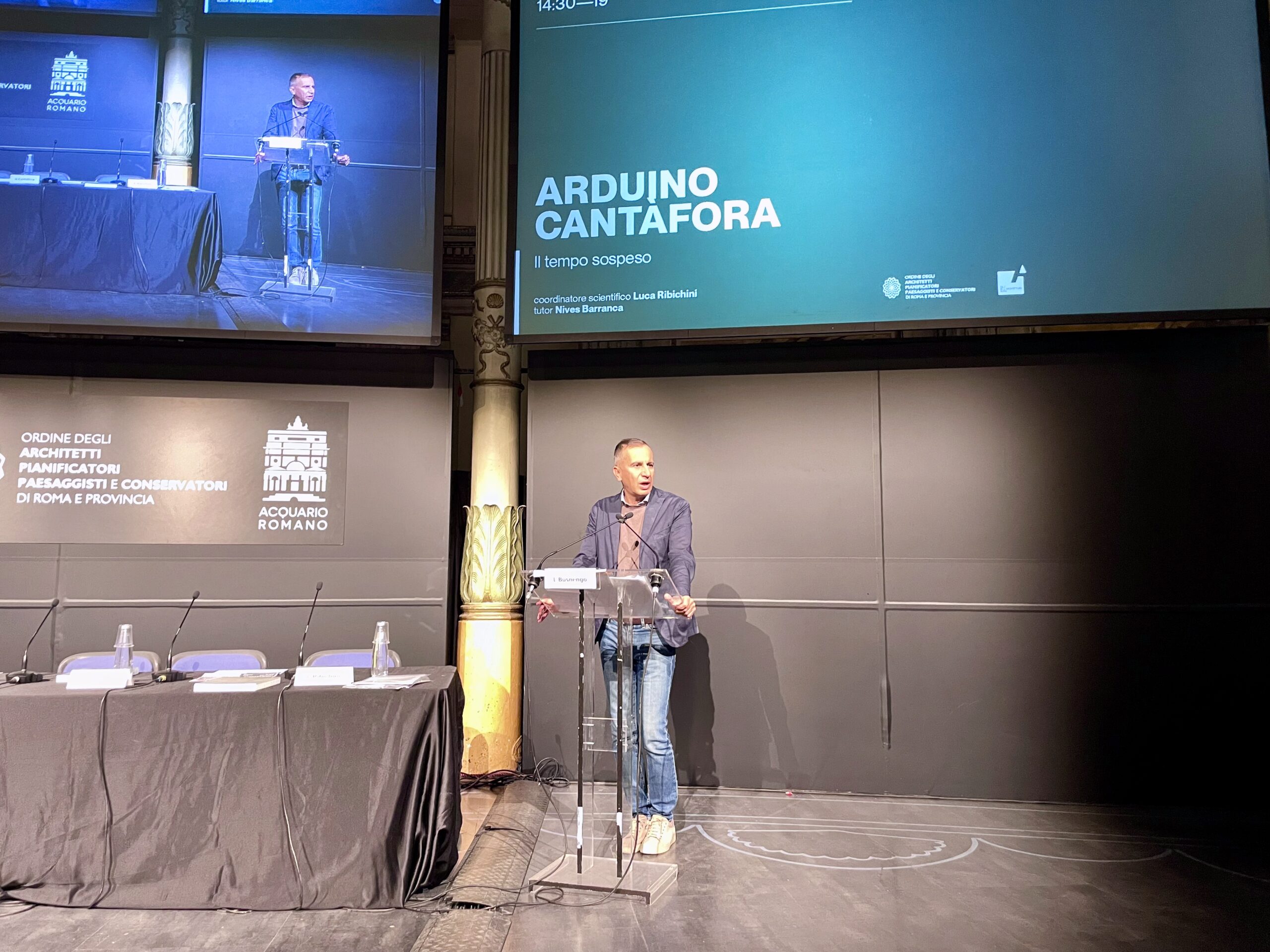

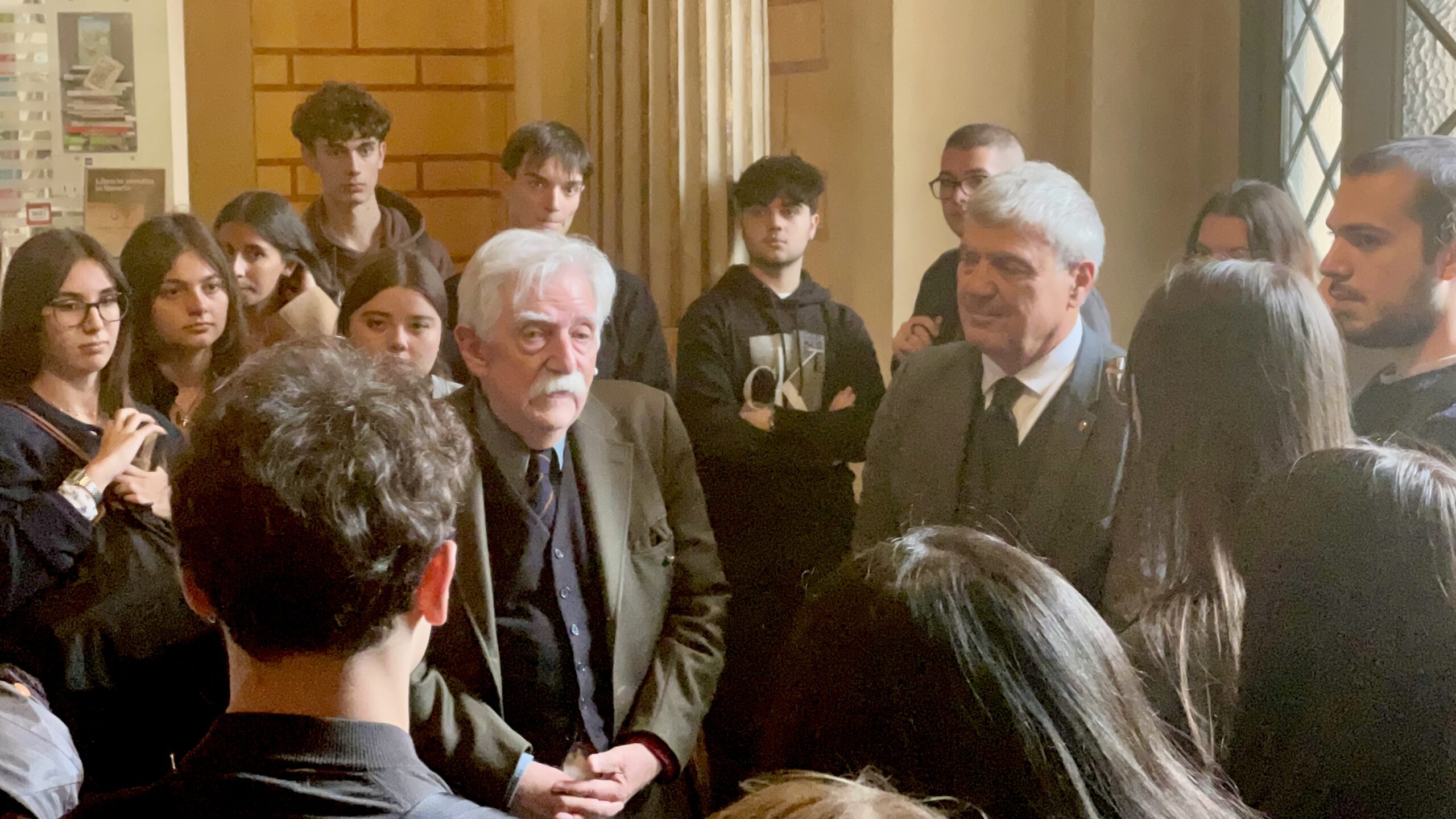

Uno sguardo, nel contempo, lucido e sognante, che esplora il «tempo dell’attesa» e la dimensione immaginativa della città, concependo l’architettura come atto narrativo e poetico. Architetto, pittore, docente, Arduino Cantàfora è una delle figure più originali della cultura architettonica europea contemporanea. Allievo di Aldo Rossi, ha sviluppato un linguaggio visivo in cui architettura, pittura e parola si intrecciano in una riflessione poetica e teorica che attraversa la memoria, il tempo e lo spazio. La sua opera, sospesa tra sogno e realtà, attinge alla classicità e al mito, rileggendoli con occhio contemporaneo, dialogando visioni metafisiche che spaziano da De Chirico alle atmosfere sospese del «Deserto dei Tartari» di Dino Buzzati. Lo scorso 27 ottobre, alla Casa dell’Architettura di Roma si è svolto il convegno «Arduino Cantàfora – Il tempo sospeso», con il coordinamento scientifico di Luca Ribichini, docente di Disegno alla Facoltà di Architettura della Sapienza e curatore – insieme ad Anna Cantàfora – dell’omonima mostra inaugurata nella sala centrale dell’Acquario Romano e che resterà visitabile fino al prossimo 23 novembre. L’iniziativa, che ha riunito architetti, critici, studenti e appassionati, è stata un’occasione per riflettere sul contributo artistico e intellettuale di Cantàfora, sul suo rapporto con il disegno, la memoria e la città.

Durante la giornata si sono susseguiti interventi di Marco Maria Sambo, direttore editoriale di AR Magazine, degli architetti e docenti universitari Franco Purini e Francesco Moschini, e di Antonio Colombo, gallerista milanese che ha seguito da vicino le recenti mostre di Cantàfora; ai saluti istituzioni del vicepresidente OAR, Lorenzo Busnengo e all’introduzione di Ribichini, ha detto inoltre seguiti la proiezione del docufilm «Il tempo sospeso», con il commento del regista e autore Michael Jakob.

Al centro dell’evento l’intervento di Arduino Cantàfora, che a margine del convegno ha concesso una video intervista alla Redazione OAR, offrendo una testimonianza preziosa sul suo percorso e sulla sua idea di arte e architettura.

Il video integrale dell’intervista e, a seguire, la sua versione scritta

(video intervista di Francesco Nariello, montaggio e post produzione di Giuseppe Felici)

L’intervista ad Arduino Cantàfora

Le sue opere si muovono tra architettura, pittura e scrittura. Che ruolo ha la contaminazione dei linguaggi nel suo processo creativo?

Architettura, pittura e scrittura si sono costituite come tre situazioni intercambiabili, per le quali ogni volta cerco di trovare la pertinenza dell’una rispetto alle altre due, mantenendo però un bagaglio comune di riferimento. Le coniugo in tre modi differenti, legati alla specificità di questi modi di guardare o immaginare la realtà — o ciò che va oltre la realtà. Pittura e scrittura sono le discipline con cui mi confronto di più. Anche perché l’architettura richiede una committenza, un passaggio dal teorico al pratico. E mi sono sempre tenuto lontano dalla procedura burocratica, dai rapporti con il cliente pubblico o privato. L’architettura è, quindi, un riferimento legato soprattutto alla mia prima fase formativa. Successivamente, attraverso la pittura e la scrittura, ho continuato a intervenire anche su temi architettonici, mantenendoli tuttavia sempre su un piano più teorico che operativo. Mi sento, per così dire, un compagno di viaggio del ‘fare’ degli architetti, miei coleghi, proprio per questa scelta di campo. È come se fossi — per usare un’immagine — un medico che si occupa di ricerca biologica più che di interventi diretti sul paziente.

La mostra “Il tempo sospeso” celebra la sua visione sospesa tra realtà e sogno. Qual è oggi, secondo lei, il ruolo dell’architettura come forma di pensiero e narrazione?

Realtà e sogno sono le due facce intercambiabili del nostro modo di essere umani. Ho sempre percepito una connessione profonda tra questi stati: i sogni, soprattutto quelli del mattino, quando si è in semiveglia, mi hanno spesso fornito materiali formativi e informativi anche per operare sulla realtà. Credo che sia importante mantenere questa doppia dimensione, capace di muoversi tra ciò che è concreto e ciò che è visionario. Anche nella mostra alla Casa dell’Architettura realtà e sogno coabitano. La mostra ha una generi articolata e complessa: molti dei dipinti esposti risalgono a 40 o 50 anni fa. Li ho rivisti, ho pensato valesse la pena di rileggerli e reinterpretarli, per capire che cosa potessero ancora raccontare oggi e lungo questo cammino.

Nel suo lavoro emerge una forte dimensione poetica e meditativa. Come nasce, per lei, la relazione tra tempo, memoria e spazio?

Tempo, memoria e rappresentazione dello spazio sono tre condizioni imprescindibili. Il tempo e la memoria danno natura allo spazio, che è per definizione qualcosa che si costituisce sulle sedimentazioni — geologiche o del fare umano. L’accumulo. Lo spazio è il protagonista della stratificazione del tempo e della memoria. Da qui nasce anche una riflessione sulla città di Roma, da spazio credo si possa desumeva anche una delle radici del nome della Città Eterna, la cui stessa etimologia sembra custodire questa antica radice ‘rom’, della stratificazione, della costruzione continua.

Lei è stato allievo di Aldo Rossi. In che modo il suo insegnamento continua a dialogare con la sua ricerca artistica?

L’incontro con Aldo Rossi è stato, nella mia età formativa, è stato decisamente molto importante. Con lui ho trovato il terreno più consono per qualcosa che avevo già intuito e che mi ha permesso di ottenere giustificazioni sul piano anche teorico di ciò che alloraavevo già intuito. La valutazione del valore della città come manufatto, non tanto in senso urbanistico, ma come costruzione dell’architettura della città – non a caso il titolo che Rossi dà al suo libro è proprio “architettura della città”. Come a dire che la città non è un farsi sul piano dell’organizzazione spaziale indipendente dalla costruzione dei manufatti che la abitano. Città e manufatto sono in tutt’uno. Quindi il periodo della mia formazione, che era quello dello zoning urbanistico degli anni ’60, grazie alla lezione di Rossi trovava un’altra voce, una voce contraddittoria rispetto a questa pianificazione, immaginando – in modo albertiano – che ‘la città è una grande casa e la casa è una piccola città’.

Il convegno

Il valore culturale della Casa dell’Architettura

A rimarcare il ruolo istituzionale e culturale dell’Ordine degli Architetti di Roma, sottolineando la continuità di un impegno che guarda al futuro senza dimenticare le radici, è stato Lorenzo Busnengo, vicepresidente OAR: «L’Ordine è prima di tutto un ente pubblico – ha detto – e come tale ha compiti ben precisi: la tenuta dell’albo, la vigilanza sulla deontologia e l’aggiornamento professionale degli iscritti. Ma il nostro ruolo non si esaurisce nella sola funzione amministrativa perché l’Ordine è anche un presidio culturale, un luogo di confronto e di crescita collettiva». La Casa dell’Architettura, sede dell’OAR, rappresenta «insieme, uno spazio fisico e intellettuale in cui si promuove la cultura dell’architettura e della qualità. Il nostro obiettivo è favorire la divulgazione: non un percorso autoreferenziale per pochi professionisti, ma un dialogo aperto con la città e con i cittadini, che sono parte essenziale di questo processo». Parlare di architettura, ha concluso, facendo riferimento all’evento in corso e alla mostra inaugurata, «significa ragionare di trasformazione, non solo dello spazio che ci circonda ma anche del modo in cui lo viviamo. Le opere in mostra di Arduino Cantàfora, in particolare, ci offrono una visione, una qualità che può essere una guida: attraverso di esse comprendiamo che l’architettura di qualità non è solo costruzione, ma anche pensiero, immaginazione e visione del futuro. E, in quest’ottica, siamo felici di vedere in sala tanti studenti di Architettura. A loro dico: questa è la vostra casa».

La bellezza come fondamento dell’architettura

Curatore – insieme ad Anna Cantàfora – della mostra «Il tempo sospeso» e coordinatore scientifico del convegno è stato Luca Ribichini, docente di Disegno presso la Facoltà di Architettura della Sapienza, a sottolineare il valore culturale e formativo dell’opera del maestro, capace di coniugare arte e architettura in una riflessione poetica sul tempo, la memoria e la bellezza. «Arduino Cantàfora – ha detto – rappresenta un capitolo fondamentale della cultura architettonica italiana e internazionale. Con i suoi disegni e le sue pitture recupera il senso della memoria e del luogo, ponendo al centro il concetto di bellezza — elemento indispensabile della nostra professione. La sua opera ci ricorda che senza bellezza l’architettura perde significato. Cantàfora è riuscito a restituirci quelle tracce di bellezza che danno valore e profondità al fare architettonico».

La video pillola di Luca Ribichini

Le riflessioni sull’opera di Cantàfora

Nel pomeriggio si sono alternati gli interventi di Marco Maria Sambo, Franco Purini, Francesco Moschini e Antonio Colombo, che hanno approfondito l’opera di Cantàfora sotto il profilo poetico, critico e visivo.

A soffermarsi sulla poetica dell’artista, sul valore del suo lavoro e sul significato della mostra ospitata alla Casa dell’Architettura è stato Marco Maria Sambo, direttore editoriale di AR Magazine, rivista che nel penultimo numero dal titolo «Dal disegno al metaverso. Architetture immaginate, scritture, linguaggi artificiali» – numero doppio 129-130 – contiene una lunga intervista ad Arduino Cantafora: « un’occasione preziosa – ha osservato Sambo – per entrare nel suo universo poetico, dove architettura, pittura e scrittura si fondono in un linguaggio unico, sospeso tra sogno e realtà». L’opera del maestro, ha proseguito, «ha infatti questo tratto distintivo: è sempre in bilico tra architettura e arte, tra visione e rappresentazione. La sua produzione è vasta, densa, e attraversata da una costante tensione onirica. Ci proietta in uno spazio sospeso, dove la realtà sembra dilatarsi e la forma diventa racconto. Potremmo definirla una “metafisica del possibile”, una dimensione in cui l’architettura del sogno si intreccia con la costruzione della memoria e dell’immaginazione». Visitando la mostra «Il tempo sospeso», inaugurata alla Casa dell’Architettura, «si percepisce chiaramente questa forza evocativa. È una mostra che ci parla non solo di architettura, ma di poesia visiva, di equilibrio e di mistero. Ogni opera apre scenari diversi, come in una perenne scenografia dalle infinite possibilità, dove lo spazio stesso diventa materia narrativa».

Una lettura «metafisica» del lavoro di Cantàfora l’ha offerta Franco Purini, architetto e professore emerito della Facoltà di Architettura della Sapienza. «È un artista e architetto che considero da sempre una figura fondamentale nella cultura del progetto. Ho sempre percepito in lui un ruolo unico: quello di rappresentare l’architettura della pittura. Assieme a Massimo Scolari, Cantàfora ha saputo creare un dialogo tra disegno e costruzione, tra immagine e pensiero, dando forma a una poetica che vive nello spazio sospeso tra architettura e arte». La sua – ha proseguito Purini, «è un’opera profondamente metafisica. È la metafisica del grande artista, quella che ispira ogni suo gesto e che affonda le radici nella lezione di De Chirico. La pittura di Cantàfora è un luogo mentale, uno spazio dell’anima, in cui la dimensione architettonica diventa racconto, meditazione, filosofia. Nei suoi quadri non troviamo architetture casuali, ma architetture narrative, cariche di senso, che raccontano storie, eventi, costruzioni, città. Ogni opera contiene un discorso sull’esistenza, e in questo risiede la sua forza poetica. Le opere di Cantàfora, pur appartenendo a una dimensione metafisica, sembrano volerla superare: più sono profonde, in questo senso, più cercano di liberarsi, di diventare qualcosa di diverso, di muoversi verso altre dimensioni da scoprire». È un’arte – ha concluso Purini – «che si misura costantemente con il tempo, e il tempo – voglio dirlo – è oggi una questione centrale. Non sappiamo nulla del tempo. Sembra accompagnarci, darci spazio per agire, ma spesso è immobile, scompare, accelera o rallenta. Il tempo, nella pittura e nell’architettura, non è solo un contenitore ma una forza che modella il nostro sguardo».

La mostra

Durante il convegno, come detto, è stato proiettato il docufilm «Il tempo sospeso. Arduino Cantàfora», con il commento del regista Michael Jakob, che ha raccontato il percorso creativo e umano dell’artista, tra memoria e sguardo interiore.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione della mostra «Il tempo sospeso», a cura di Luca Ribichini e Anna Cantàfora, allestita nella sala centrale della Casa dell’Architettura. L’esposizione – che sarà visitabile fino al prossimo 23 novembre – ripercorre oltre cinquant’anni di attività, con opere che dialogano tra pittura e architettura, tra tempo e sospensione, invitando il visitatore a entrare in un paesaggio tra «silenzio e memoria». La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00, con ingresso libero. (FN)

Video interviste e fotografie di Francesco Nariello; montaggio e post produzione di Giuseppe Felici

Immagine di copertina: dettaglio dell’opera in mostra «Brano di città» di Arduino Cantàfora